商品について

りんご館からのお知らせ

食品添加物検査

2024年10月03日

食品添加物検査担当日記㉖

今回は、中和滴定についてのお話です。

以前のブログで、りんご館での漂白剤(二酸化硫黄)検査の方法についてご紹介しました。

ここでは、アルカリ滴定法のしくみをみていきましょう。

■中和滴定

酸とアルカリ(塩基)を混ぜると、お互いの性質を打ち消し合って、水と塩(えん)ができます。これを中和反応といいます。

この中和反応を用いて、酸・アルカリの濃度を求める操作のことを中和滴定といいます。

■中和滴定に用いる実験器具

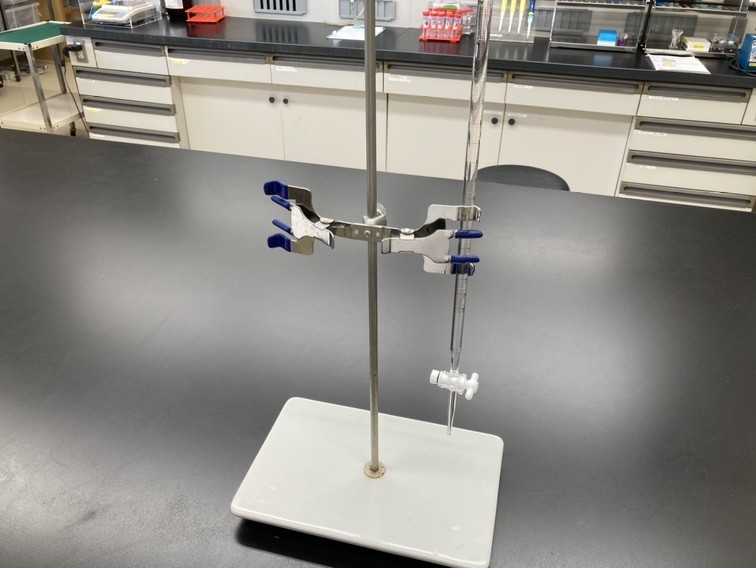

写真はビュレットという実験器具です。

滴定で使用する水酸化ナトリウム溶液で中を数回洗浄してから使います(共洗い)。

下部のコックをひねると少しずつ溶液が滴下されます。

■アルカリ滴定法

りんご館で実際に行っているアルカリ滴定法の様子です。

ここでは、中和滴定によって、漂白剤や酸化防止剤として食品に使われている亜硫酸塩類を、二酸化硫黄として定量します。

①二酸化硫黄の濃度を調べたい試験液を三角フラスコに入れます。

試験液にはあらかじめ、メチルレッド-メチレンブルー混合溶液を入れておきます。

これは、溶液のpHによって色が変化する指示薬で、中和点をわかりやすくするために用います。

②ビュレットで水酸化ナトリウム溶液を少しずつ滴下しながら、試験液が紫色からオリーブグリーンの色になるまで滴定します。

写真右の真ん中のフラスコが終点一歩手前です。

③滴下した水酸化ナトリウム溶液の量から、試験液に含まれる二酸化硫黄の濃度を算出します。

(T.M)

年度

カテゴリ

情報をおさがしですか?