イベント・活動

イベントレポート一覧

- 知る・学ぶ

- 体験・旅

- 平和のとりくみ

- 平和・国際交流

- 学ぶ・楽しむ

2025年09月12日

沖縄平和の旅「ピースアクションinオキナワ 第42回沖縄戦跡・基地めぐり」に参加しました

開催日/2025年3月26日

2025年3月26日(水)~28日(金)、沖縄平和の旅「ピースアクションinオキナワ 第42回沖縄戦跡・基地めぐり」に代表団11名を派遣しました。

ピースアクションinオキナワは、日本生活協同組合連合会と沖縄県生活協同組合連合会の主催で開催され、全国から41生協259名が参加しました。

「沖縄の過去、現在を学び平和な未来につなげよう」をテーマに、講演やフィールドワークを通して沖縄戦の実相や現在に至る基地問題について学び、これからの平和について考えるきっかけとなりました。

沖縄戦や基地問題について詳しく学ぶ「大人中心コース」と、小学生から大人までを対象に子どもたちが犠牲となった対馬丸や、ひめゆり学徒隊などについて学べる「親子中心コース」の2つに分かれて学びました。

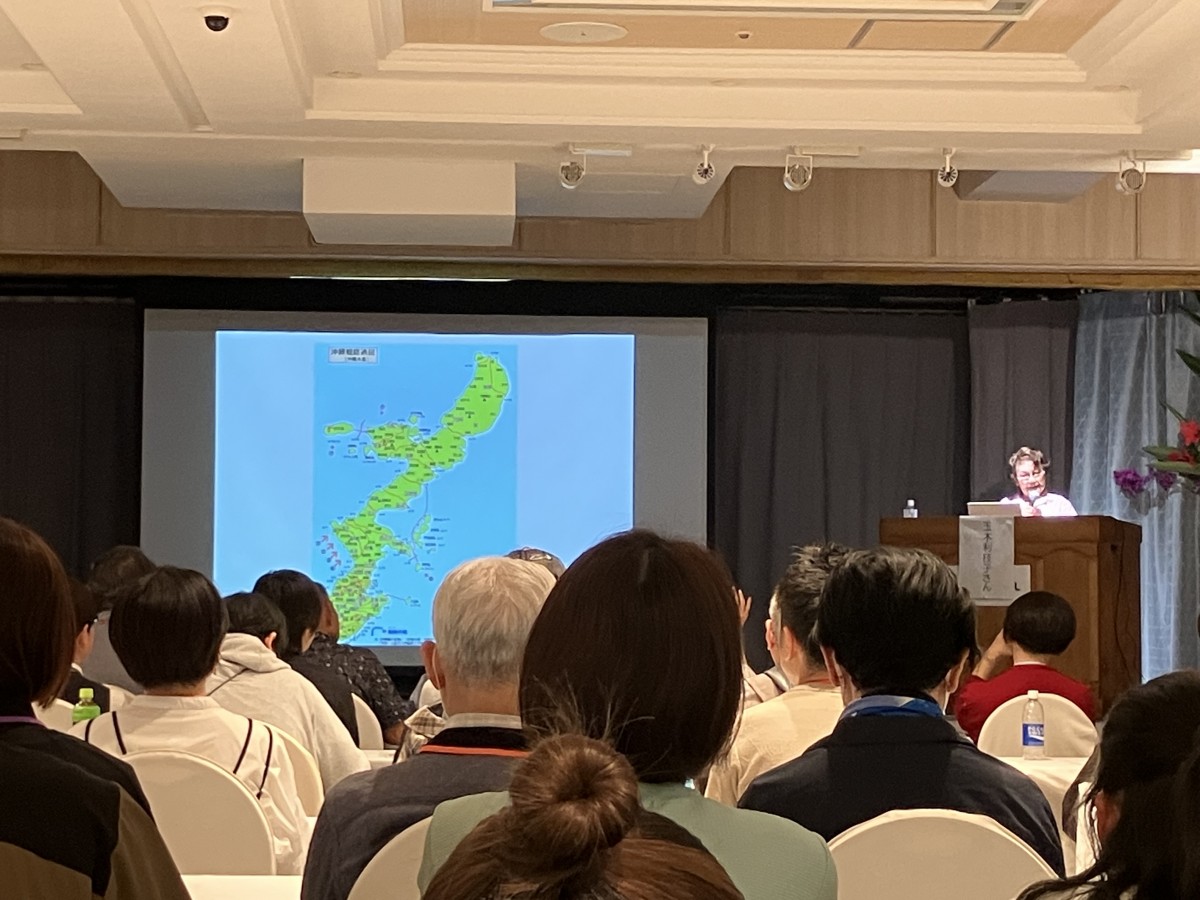

1日目は全体会で、10歳の時に実際に沖縄戦を経験された方から証言をお聞きし、その後コースに分かれて講演会をお聞きしました。

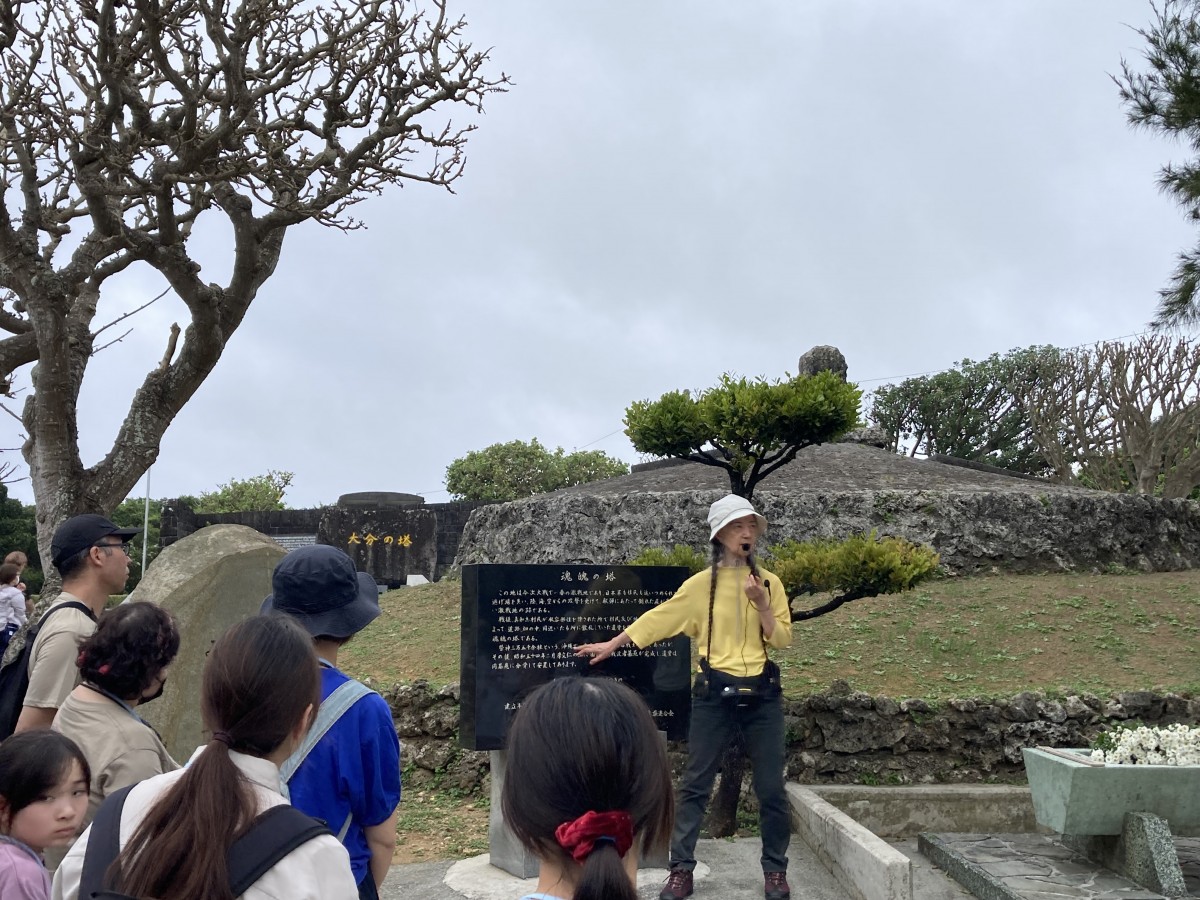

2日目・3日目はコースに分かれて、フィールドワークを行いました。で「辺野古・瀬嵩の浜」「嘉数高台公園」「糸数壕」「平和の礎・沖縄県平和祈念資料館」「魂魄の塔」「ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館」「対馬丸記念館」などをめぐりました。

コース別行程

【全体】

・那覇青少年舞台プログラム

・戦争経験を聞く 玉木利枝子さん

【大人中心コース】

・沖縄国際大学大学院 前泊博盛さん講演「戦後80年―いま再び迫る戦争の危機」~際限なき軍拡阻止のための沖縄からの警告~

・辺野古・瀬嵩の浜

・嘉数高台公園

・糸数壕(アブチラガマ)

・平和の礎

・沖縄県平和祈念資料館

・魂魄の塔、献花

【親子中心コース】

・会沢芽美さんによる一人芝居

・首里城

・平和創造の森公園

・ひめゆり平和祈念資料館

・魂魄の塔

・対馬丸記念館

参加者の声(抜粋)

- ひめゆりの塔で、自分と同じ年代の子たちが戦場の中にいて自分だったら耐えられない過酷な状況化で生きていたことを知った。

- もし私が沖縄戦の時代を生きて、家族や大切な人から戦争は正しいと教わったらそれを信じてしまうし、戦争のために働くことは誇らしいと思っていたと思う。今だったら絶対におかしいことが、当時の当たり前で、とても怖いと感じました。戦争を経験した人は減っていて、人から人に伝えていくこともかすれていき、時がたったらまた、戦争!戦争!となるかもしれない。それがとても怖いと思います。今後は今回学んだように、知らないということをなくしていきたいです。

- 地上戦の恐ろしさを目の当たりにした経験者のお話しを聞けて、戦争は絶対にあってはならないと感じました。

- 戦争を放棄しており、戦争は起こさない国だと日本は思っていたが、沖縄県では危険なことが進んでいて知らなかったことが恥ずかしいと感じた。他の方にも広めていきたいと感じました。

- 今まで知らなかった地上戦の悲惨さを知ることができ、苦しいけれどとても有意義な旅でした。対馬丸にしても子どもの安全を願い送り出したはずが撃沈され、幼い子が冷たい海へ投げ出され、今も暗い海の底で眠っていると思うとたまりません。友の死を悲しんで家族に会いたいと願う生きて帰れた子も箝口令を敷かれ、心に傷を抱えたまま戦後も生き続けた方がどれほどいたのだろうと思いました。

- 沖縄の歴史や遺跡に触れる中で、「沖縄問題」は非常に複雑で一言では語れないと痛感した。特に終戦直前の一般住民による集団自決の悲劇に衝撃を受けた。米軍統治が長く続いたことで問題が表面化できず、沖縄返還を機に様々な課題が噴き出した。現在も辺野古問題などが続き、解決に向けて尽力する人々に敬意を抱く一方、自分の無力さを痛感した。

旅のレポート

玉木さんが10歳の時に経験された、沖縄戦の証言をお聞きしました。激化する地上戦に巻き込まれ、米軍の艦砲射撃から逃げまどいながら、兄や祖父を目の前で亡くされた経験などをお話いただきました。水が欲しいと呻きながら亡くなった兄に水を飲ませてあげられなかった後悔や、爆弾の破片で致命傷を負い足手まといになるからと自決された祖父の断末魔が忘れられないといったお話をお聞きし、目の前でご家族を亡くされた悲痛な思いが伝わってきました。

沖縄国際大学大学院教授 前泊先生からは、日米地位協定・米軍基地の問題、日本の軍事費増について歴史や現在の沖縄を含む西日本の基地の状況などを交えてお話いただきました。

辺野古の埋め立て現場を見学し、基地建設の問題についてお話をお聞きしました。そもそもこの辺野古・大浦湾一帯は、豊かな生物多様性から日本で初めて「ホープスポット(希望の海)」として世界的に認められた地域で須賀、埋め立てにより生態系への深刻な影響が懸念されています。また、辺野古基地は元々ヘリの離発着程度規模の計画だったはずが、いつの間にか巨大基地建設になっていることや、基地建設の是非などをめぐる問題などについて詳しくお聞きしました。

宜野湾市にある公園で、米軍と日本軍の最初の激戦地となった場所で、陣地壕や弾痕等が残っています。展望台からは普天間基地も一望でき、沖縄戦と米軍基地の両方を学べる場所になっています。

普天間基地に10機以上のオスプレイが並んでいました。普天間基地は住宅街に囲まれた場所に位置し、過去には近隣の沖縄国際大学に戦闘機が墜落した事故も発生しました。

南部の糸満市に位置し、沖縄戦でも非難場所として使用されました。元々は糸数集落の避難場所でしたが、日本軍の陣地壕や倉庫となり、のちに南風原陸軍病院の分室として使用され、ひめゆり学徒隊が配属されたそうです。糸数壕がどのように使われていたのか、また糸数壕に解散命令が下った後のお話などをお聞きしました。急こう配でごつごつとした岩肌のため、ヘルメットをかぶっていないと怪我をしてしまいそうな状態で、懐中電灯の灯りを消すと一筋の光もなく、上下左右がわからないほどの暗闇でした。

最後の激戦地となった、糸満市摩文仁に位置しています。ここには、沖縄戦で亡くなった、民間人、軍人、国籍を問わず全ての方の名前が刻まれており、24年6月現在242,225名となっています。敷地内には各県の慰霊塔も作られており、福岡県の慰霊塔を訪れました。沖縄、北海道に次いで、3番目に犠牲者が多かったのが福岡県だったそうです。

併設されている平和記念資料館には沖縄戦について詳細な資料が展示されており、壕が再現された模型などもありました。外国人旅行客も数多く訪れていました。

糸満市米須集落付近にあり、日本軍や住民が米軍に追い詰められ、逃げまどい、命を落とした場所です。沖縄戦敗戦後、米須地区に移転収容されていた旧真和志村(現那覇市)の住民が米軍に許可を得て、いろいろな場所に散っていた遺骨を集めて慰霊のために建立されました。その数は実に約3万5000柱にのぼるそうで、沖縄県でも最大の慰霊塔に当たります。いかにこの地が激戦地であったかを思わせます。

魂魄の塔付近では、辺野古埋め立ての土砂に使用するために鉱山開発が進められているそうですが、まだ遺骨が残っている土地の土砂を米軍基地に使用するなど、戦没者を冒とくするもので絶対に認められない、2度殺すようなものだ、と反対意見が大きく、法令違反などもあり計画は一時中断されているなどお話をお聞きしました。

沖縄の王朝であった琉球王朝の城の首里城。2000年に世界遺産に登録され、現在も2019年に発災した火事により再建を行っていました。

沖縄戦においては、日本軍が首里城の下に地下壕を掘り、陸軍第32軍司令部をおいたことでアメリカ軍から攻撃を受け焼失したようです。また、終戦工作を有利に進めるためアメリカ軍本土上陸を遅らせようと、司令部を南部の摩文仁(まぶに)へ移動しました。那覇市から、住民がいるところを飛び越して南部へ司令部を移したことで、住民を巻き込んだ沖縄戦が始まってしまいました。

ひめゆり平和祈念資料館では、宮城喜久子さんの戦争体験の動画を視聴しました。生徒・教師が沖縄陸軍病院に動員され看護活動にあたったこと、やがて病院の役目を果たせなくなり「解散命令」により、突如戦地に放り出され、あまりに過酷な状況下で死に追いやられたことなどをお聞きしました。動画の中でお話されていた宮城さんは、長年戦争体験を話さなかったそうですが、多くの方が亡くなった荒崎海岸が、ごみの廃棄場になっていたことがきっかけでお話されるようになりました。また、「このままでは、自分たちが体験したことが何もなくなってしまう」と、ひめゆりの塔や資料館が民間の力で作られたことなどもお聞きしました。資料館には、200名以上の亡くなられた方の遺影やどのような最期だったかなどの展示がありました。

昭和19年の対馬丸撃沈事件で犠牲となった子どもたちや民間人の悲劇を伝え、戦争の教訓を共有する施設として、対馬丸沈没から60年目である2004年に対馬丸記念館開館しました。乗船していた学童767名、乗組員24名を含む1,484名が犠牲となり、救助されたのは学童59名を含むわずか177名だったこと、事件後は疎開計画の推進を妨げると箝口令(かんこうれい※)が敷かれていたことなどをお聞きしました。

※かんこうれい…他人に話すことを禁止すること

Event informationおすすめのイベント情報

情報をおさがしですか?