イベント・活動

イベントレポート一覧

- 食のとりくみ

- 食・産直

- くらし見直し

- 学ぶ・楽しむ

2023年06月21日

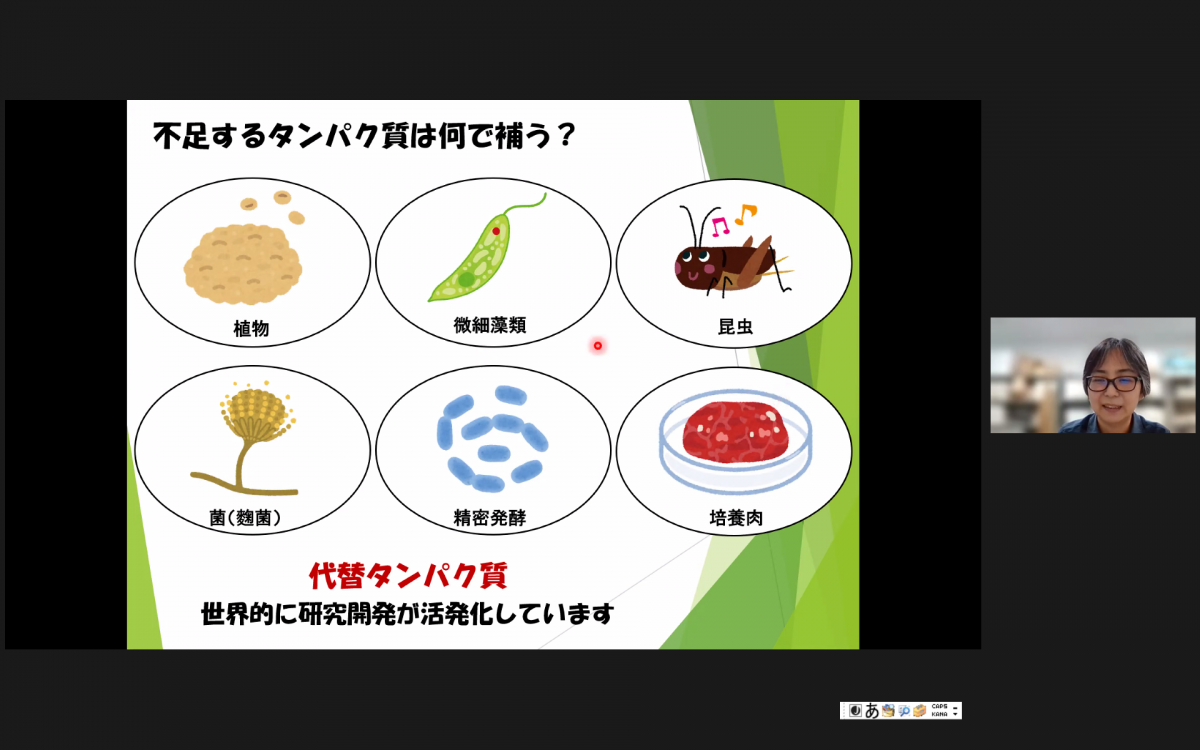

食分野『タンパク質クライシス(続編)』を開催しました!

開催日時:2023年6月20日(火)14:00~16:00/ハイブリッド開催

進行:泥谷理事

講師:大阪公立大学 山口 夕さん

参加者数:51名

オンライン37名+サテライト会場14名(北部:5名/西部:4名/南部:5名)

内容:4月開催の『タンパク質クライシス』の続編として専門家を招いての企画としました。具体的な代替タンパク質に関する新たな技術を中心とした情報提供を丁寧にお話しいただきました。数ある選択肢の中から選ぶのは私たち消費者です。という結びでした。新たな技術に対しては色んな情報が飛び交いますが、こういった知る機会を通じ客観的に対応できる知識のひとつを得る事が重要で、色んな視点で意見交換されました。

会場からの質疑・意見

・内容は理解できましたが、たんぱく質と言うと一番にアレルギーが心配です。市場に出回る時に表示はするのか?あるいはハンバーガーを買ったらすでに代替の肉だったりするのですか?→世に出回る前段階で法整備(表示含め)される。輸入では安全性審査が必須になる。アレルギー表示必須! グルテンミートも小麦アレルギー表示必要。

・コオロギ食に関する質問、多いです。半ば陰謀論的なものも含めて。 これまでも食料増産は反収の飛躍的向上によってもたらされてきました。

代替たん白より、陸上養殖やゲノム編集マダイのように飼料効率がよく、回転率も速い生物の方が効率や開発スピード、コストも低そうに思えます。先生は、代替たん白の普及をどうみていますか

→タンパク質クライシスのインパクト度合いは国よっての違いや食文化の違いも関係してくる。そこに適合し必要性の高いものは世に出てくると思われる。逆に消費者が必要性を感じないものが技術開発されることは無いのでは

・私見としてですが、こういった技術もさることながら、余剰な田畑の有効利用で生産を増やすことも重要と感じました。

アンケート(19件の回答)から

①タンパク質を含む食品が不足になろうが、先ずは安全安心でなければ食せません。考えながら食べていきたいと思いました、それと少しだけでもいいので参加型にしてほしいです。

②とてもわかりやすいお話ありがとうございました。

貴重なタンパク質とはいえ、昆虫食はやっぱり抵抗があると思いました。

③前回参加してなかったので前回の資料が添付されてて印刷して目を通してから参加しました。今回の資料が手元に無くて、今回のもあれば良かったです。

④大豆ミルク、○○バーガーのソーイパテ、○○コーヒーのソーイミルク、グルテンバーガーの缶詰など、たいへんお世話になっています。アレルギー表示もちゃんとされています。動物性タンパク質が摂取できない人にはありがたいですね。今回のお話を聞いて、体では作られないアミノ酸とかもあるし、バランスよく食品をとりたいと改めて感じました。ありがとうございました。

⑤様々な研究が進められることは大切だと思います。全世界が抱える問題だと思いますし、あらゆる角度から研究が進み、それが安全・安心につながることを願うのみです。ありがとうございました。

⑥今どのような研究がされているのか、食について将来どうなっていくのか、正しい情報を得ることが大切と思い参加させていただきました。身体や心に負担のないものを取り入れて生きたいと言う気持ちは多くの方が持っていると思います。それに応えていただけると信じつつ、消費者として、しっかり勉強もして判断が出来るようになりたいと思いました。

⑦世界人口の増加に伴って私たちの食事情が変わってくるかも?と実感しました。今の食料自給率をみてもいろんなものを買い負けしている日本では過去の栄光にとらわれていては世界から遅れるのだろうと思いますが、心の中は複雑です。未来のこどもたちになにが残せるのか真剣に考えなくてはと思います。

⑧今すぐ!心配しなくてもいいのかも知れませんが、いずれにしてもその時代が近づいているのかも知れませんね。たんぱく質クライシスを逃れる方法といいますか、否めないことばかりで行く先不安定不透明ですが、今できることは!を考えて子どもたちへの未来にも繋げていけたらと思います。

⑨今後不足するかもしれないタンパク質は何で補うことができるのかという視点から、大豆ミートや昆虫食は実際に商品として売られていたり、ニュースで耳にすることが多くなってきましたが、「微細藻類」や「菌肉」、「精密発酵」というものは初めて聞き、代替タンパク質の研究が進んでいるんだと感じました。肉や魚がすぐに不足するわけではないですが、安心安全で環境に配慮した商品を選択できる消費者となれるように今回の学習が役立つと思います。ありがとうございました。

⑩聞いたことがあることが多かった。前回の資料を頂き読んだためか?

ほとんど参加者は関係者ばかり。一般組合員はほとんどいないし。

有難うございます。

⑪ショッキングな内容が多かったです。こんなことができるなんて!もうそこまできてるのか!と思いました。たくさんの選択肢を学べてよかったです。ありがとうございました。

⑫選択肢を増やすための情報提供と言われたのですが、いろいろと難しくて頭にはいりませんでした。講師の声も聞き取り辛かった。

⑬現在の食についてや食糧不足についての研究者の考え方が理解できて良かったです。食料不足について、各国で生産することを前提に、砂漠化した地質やその他の理由で、自国で生産できない事についての研究が進むことを願っています。つまり、どの国も、基本は自給自足で補う。特にタンパク質については自給自足ができるよう研究が進むことを願っています。各個人も自給自足をするための生活の仕方をしっかり考えて、変えて行くべきだと考えます。その中には食べたいものをいつでも食べるという考え方ではなく、我慢する、我慢に耐えるという考え方も定着させる必要があります。

⑭サテライト会場だったので、音声が悪かったのと、資料が手元になかったので、よくわからなかった。この事についてはかなり企業も力を入れていて、投資回収ができるので、これからもっと飛躍すると思います。地球上の様々な問題解決の為というより新しい手法だと思いました。一過性で終わらなければいいですが。あまり人口増加、地球温暖化を全面に出されると違うように思います。クライシスの根元の問題は今の農業、畜産業をどう考え、対応するのかが大事では?ネットで調べると明るい未来のように書いてありましたが。

⑮タンパク質クライシスについての概要、将来の食の可能性について知ることができました。新しい技術については、ひとりひとり、色々な思いはありますが、まずは知ることからはじめていくことが大切だと改めて実感しました。食料自給率が低い日本、生産人口が減る中での課題、そして、食品ロスも国内でも世界でもまだまだ多いのも実情。食料安全保障の視点からも、しっかりと自分たちのくらしを見つめ直し、食品ロス削減にとりくんだり、持続的な生産と消費のためにも、生産者の応援などもしていくべきで、タンパク質クライシスのお話から食糧全般について改めて考える機会となりました。

⑯山口先生の優しいお言葉でのお話し有難うございました。

世界の人口増加による食料不足、特にタンパク質不足において、代わりのタンパク質が色々ある事を知る事ができました。

しかし、日本人は☆元々ステーキ肉を毎日食べる習慣が無い☆人口は減って来ている☆高齢者は増えているがそれ程多くは食べない。…が現状です。

昨今は物価高・人手不足の為かスーパーの商品(種類も含めて)は少なくなってきてますが、まだまだ多すぎです。タンパク質商品不足を身近に感じません。

又、遺伝子組み換え・ゲノム編集の物は何となく心配なのと、輸入に頼らず日本で自給できる「大豆」の生産を増やすのが良いのではと感じました。

そこで、生協として今後どの様に取り組んで行くのか又、その話し合いの場をもっていただきたいたです。

⑰貴重なお話ありがとうございました。

とても分かりやすく、網羅的に講義くださり、大変勉強になりました。

特に、バイオサイエンスの観点からタンパク質の話を伺うことができたことがとても新鮮でした。

たんぱく質クライシスは、そもそも原点に立って考えると・栄養をどこから取るべきか?

・今後も継続的に食糧を確保できるのか?

というこれまで人類が何百万年も苦しんできた「食糧確保」という切実な問題であり、どの種が生存するかという生物の根本的な問題に辿り着くと考えています。なので、昆虫食はちょっと苦手とか、気持ち悪いとかが問題ではなく、

1.私たちがこれまで経験してきた食文化をきちんと守れるか?

2.そのために活用できる未利用なものはないか?

・例えば江戸時代は完全鎖国だったので、3000万人まで減れば実現可能な気も(8000万人で実現しないなら確かに考える必要あるかも)

・耕作放棄地や、イノシシ・シカで困っている人が多数いますが、これらの肉とか、基山にはエミューの肉も

・国レベルで窒素収支見ると、1000千トンくらい水系で流出しているらしい。このあたりなんとかならないのか?(論点ズレていたらすみません)

このあたりまで視野を広げて考えても面白いかもしれないと思いました。(その点で参加者の方のご意見も一つ論点になりそう)

ところで、合成たんぱく質にはとても興味がありますし、今日の話もとても面白かったです。

先生、井ノ上さん、専門家や研究者の皆さんが目指している、合成たんぱく質の方向性(モチベーション)がもしあれば、とても興味あります

A:自在にタンパク質作れるようになって、めっちゃいいものを作りたい!(美しくて超美味しくて新しい加工食品とか)

B:食糧危機を救いたい!(味は求めない。安くて安定的に生産できることが重要)

今日の主旨はBだと思うのですが、先生の最後の話(必ずしも代替肉をハンバーグにしなくても良い)も含めて、個人的には先にAが来るような気がしていますし、Aの方が楽しいなぁ・・と思っちゃったりします。それで、Bのまえに、上記1、2をもっと真面目に考えるプロセスがあっても良いかもしれません。

長文になりましたが、今日はありがとうございました。

⑱前回は参加していなかったのですが、世界の食糧事情、ここまで考えていくことが必要なのかと思ってしまいました。

それに伴って、問題になってわたしも嫌がっていた、遺伝子組換えやゲノム編集の技術が大きく必要になってくるのかと、ジワリジワリと押し迫ってくる世の中の将来を想像して研究がなされていたのかと思ってしました。

白い虫のことを話されていましたが、食べたことはありませんが実際、茹でたら美味しそうとか焼いたらホクホクして美味しそうとか感じるときあります。

練習しといたほうがいいかな。今日はありがとうございました。次回も参加させていただきです。

⑲小さいころヤギの乳をのんだ、昆虫を食べたなど同じような経験をされており共感しました。正直祖母の実家に行くとヤギがいて乳を飲まされあの匂いがなじめませんでした。私が住む地域ではハチの子を食べたり,山間部ではイナゴの佃煮のようなものは普通にあった気がします。

今回のようなグローバルな視点を持ちながら、目の前の具体的な課題をひとつづつ進めていくことが肝要なのでしょう。自給自足は個人レベルでは庭の畑ではありませんが進めていくことでしょうし、それと並行して物流社会の中で無駄の少ない豊かな生活(自給自足だけでは補えない部分)を皆で共用できることを望みます。

今後の企画について

・大豆の研究を40年前からしている佐賀武雄のニュースを見ました。

タンパク質や色々な栄養素が今の時代に合ったもののようです。ぜひ企画してほしいです。

・やはり食の安全が気になります。

・食料自給率への対応

未来を見据えた農家さんの取り組み(現状)

・今私たちができることは!というテーマでお話し聞きたいです

・栄養素に特化した食事内容など。食べ方。

・食品添加物が身体にどんな影響を及ぼすのか?

成長期の子どもや、病歴を持った方のための学習会をお願いします。

・品質保証、リスク管理、添加物、タンパク質クライシスの継続的な学習、持続的な生産と消費~食料安全保証など幅広し視点で学びたい

・〘小麦粉・米粉の勉強会〙

小麦粉は

・約9割が輸入

・値段が高くなって来ている

・そもそも日本人の7〜8割は「グルテン不耐症」で増えてきている。…で、それに代わる、日本で自給でき余ってる「米粉」の活用について知りたいです。

以上

Event informationおすすめのイベント情報

情報をおさがしですか?